Giovanni Preto

Ricordo di Antonio

(letto in occasione dell'incontro In ricordo di Antonio Melis organizzato dal Centro Studi America Latina, Circolo Vie Nuove e Centro Studi Jorge Eielson presso il Circolo Vie Nuove di Firenze l'8 novembre 2016)

Altri, prima di me, hanno ricordato con maestria e nostalgico fervore i numerosi, importanti contributi alla letteratura, alla politica e alla cultura latino-americana di Antonio. Hanno rimarcato anche il suo impegno nel diffondere nel nostro Paese, in Europa e in America Latina la cultura di quel continente.

Per me, che l'ho conosciuto a Padova negli anni sessanta, queste testimonianze si accompagnano a nostalgici, indimenticabili ricordi delle esperienze giovanili che ho condiviso con Antonio nella Val Padana, con epicentro a Padova. Dove, come suona una canzone, «..Nella nebbia...Ci son cose che a dirle non ci credi, non ci credi nemmeno se le vedi,/a parte il fatto che non le vedi […] Questa nebbia in Val Padana,/ Ė un fenomeno dell'umidità,/ se rimani intrappolato dentro/si incasina la mentalità». Ora con la nebbia si sono un po' incasinati i ricordi dell'Università, del Partito, della nostra vita quotidiana e del comune sentire di quanti hanno condiviso a quel tempo le nostre speranze, aspettative, gioie e dolori.

Dicevo che ho conosciuto Antonio a Padova, al liceo Classico Tito Livio. Eravamo all'ultimo anno, lui nella prestigiosa sezione B, io in una sezione terminale E o F, riservata in genere agli studenti eufemisticamente definiti "meno brillanti". La sezione liceale di Antonio, apprezzata per le belle ragazze e temuta per la severità dei professori, aveva la fama di essere un covo di "secchioni", di "sgobboni" con la puzza al naso nei confronti di chi arrancava per una modesta sufficienza. Antonio era però del tutto immune da questi difetti. Dotato di naturale carisma intellettuale, incuteva in tutti noi deferenza e naturale rispetto. Aveva intavolato amicizia con le ragazze più carine e intelligenti e con i compagni più vivaci, con i quali abbiamo in seguito coltivato una profonda, duratura amicizia per comunanza di passioni politiche e culturali.

In quel liceo classico stantio, ammuffito, reso asfittico da pedanti professori e acquiescenti discepoli Antonio portò una folata di "nuovo". Lui primeggiava in ogni attività senza eccessivi sforzi e noi tutti eravamo suggestionati dalla sua vitalità, dal suo multiforme interesse per ogni espressione culturale e dalla sua lena sportiva. Correva, intraprendeva defatiganti maratone (ricordo quella epica, molti anni dopo, del "Passatore", 100 km su e giù per l'Appennino tosco-romagnolo), e contemporaneamente tirava a far tardi la notte con appassionanti discussioni e immancabili bevute. Insomma, noi sedentari e pigri lo invidiavamo, perché non potevamo nemmeno immaginare di stare alla pari con quel raffinato intellettuale podista.

Con la "mallevadoria" di un notabile del PCI, uno storico fuoricorso che negli afosi meriggi patavini ritrovavi durevolmente al Caffé Pedrocchi, nel 1960 ci siamo iscritti (lui prima, io dopo) alla FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana). I tragici fatti di luglio avevano profondamente colpito Antonio. I morti di Reggio Emilia, gli scontri di Genova per impedire il Congresso dei fascisti (cioè del MSI), la mobilitazione antifascista contro il governo Tambroni lo avevano convinto della necessità di militare in un partito organizzato (e allora il PCI lo era, o almeno noi eravamo convinti che lo fosse) per contrastare ogni velleità fascista o reazionaria.

La Federazione accolse Antonio (e il sottoscritto) con vigilante diffidenza e larvato (si fa per dire) scetticismo. La Federazione padovana era stata allor allora commissariata (sciolto il Comitato Federale, destituito il segretario, cacciati i reprobi compagni cinesi, messi a tacere "quei inteletuali che i parla, parla e no combina un cazo".

Ma le richieste di giustizia sociale erano pressanti, il movimento operaio e contadino travagliato da contrastanti aspirazioni, la situazione internazionale gravida di tensioni e conflitti, lo scontro con le forze conservatrici acuto e dilagante. Erano quindi tempi di intenso dibattito politico ed ideologico, alimentato dal conflitto tra comunismo sovietico e comunismo cinese e dall'impatto della rivoluzione cubana e dei movimenti di liberazione nelle colonie. Antonio era considerato un valido compagno intellettuale, un po' troppo indipendente e autonomo che doveva esser tenuto sotto controllo, perché "militava criticamente nel Partito". Chi lo conosceva l'ammirava. Le compagne e i compagni di base letteralmente lo adoravano. Gli avversari politici lo temevano. Pochi anni dopo (nel 1964) "Tuti sti senza Dio", "sti scriterià" mi eleggeranno consigliere comunale a Padova dove la DC (con il 46% di voti) contava su 25 consiglieri e il PCI su 8 (compreso uno, cioè io, de straforo).

Con veneto stupore, vedevano fluire dalla sua penna, senza necessità di correzioni, emendamenti o integrazioni, documenti politici chiari, concisi, efficaci, del tutto coerenti con le comuni aspirazioni di riformare o meglio rivoltare sottosopra la stantia clerical-fascista vita padovana (e non solo quella). Non una macchia di inchiostro, senza cancellazioni, con le "doppie" (il terrore dei veneti) in ordine. In uno stile elegante, formalmente e logicamente ineccepibile, i documenti redatti da Antonio erano sempre contundenti e lasciavano un segno nel nostro agire e anche nel nostro modo di affrontare la realtà.

Ai tempi del ginnasio, prima dell'arrivo di Antonio a Padova, era Rossana che emendava i nostri poveri scritti del "Giacobino", rivista studentesca della "Lega degli studenti", nata al Circolo socialista Labriola per rivoluzionare la didattica e il diritto allo studio nelle scuole superiori.

Con Antonio gli scritti e i proclami politici acquistarono straordinarie capacità comunicative. Distavano anni luce dai verbosi, prolissi e inconcludenti manifesti dei "cinesi", degli "autonomi" degli "iper-sinistri" amanti della "lotta continua" ("è l'Azione l'ideal", senza pause riflessive), dalla marea di opuscoli e pubblicazioni di Toni Negri che in uno stile ora professorale ora da rotocalco fantasticava un "Potere operaio" nascente dai picchetti studenteschi di Porto Marghera. Li consideravamo folklore locale, e Antonio diceva che, col suo criptico eloquio, Toni Negri circuiva le menti deboli della sinistra studentesca e col suo narcisistico ingegno innescava violenza criminale, senza assolutamente scalfire il dominante strapotere clerical-fascista.

In quei nebbiosi anni, battevamo le campagne venete per incontrare i compagni abbandonati in remote sezioni della Provincia: Campagna Lupia, Montegrotto, Solesino, Giarre, Monselice, Bagnoli e via dicendo. Si discuteva di riforma agraria, di abolizione dei livelli e delle servitù, di superamento della mezzadria, della distribuzione del patrimonio fondiario della ricchissima Arca di Sant'Antonio. Quantunque studiassi agraria e cercassi di tenermi aggiornato sulla riforma agraria e le lotte contadine, Antonio ne sapeva sempre di più e aveva le idee più chiare.

Bella forza! Lui era immerso nello studio dei movimenti contadini dell'America latina, guardava con attenzione a cosa succedeva a Cuba, in Perù, nel Nordest del Brasile, in Africa e in Asia. Aveva quindi l'ultima parola anche su quello che ribolliva nelle campagne venete. Non si parlava solo di riforma agraria. Si parlava della vita dei contadini, dei loro problemi e dei loro bisogni. In quegli anni insomma si combatteva lo strapotere della Federconsorzi e della Coldiretti. Discorsi concreti, nessun ideologismo, lucida analisi della realtà. Antonio parlava con voce piana, in un italiano corretto senza inflessioni dialettali (aveva trascorso l'infanzia in Emilia e frequentato il ginnasio e parte del liceo a Urbino). La filologica precisione e il rigore logico del suo eloquio erano stupefacenti. Spesso dovevo intervenire con un perentorio "el compagno Melis g'ha dito:..." e di seguito la traduzione in lingua locale di quel che aveva detto. A quel tempo i compagni che venivano dal "centro" erano presentati con il loro cognome; il nome si riservava ai compagni locali o agli amici intimi (non come ora, che col nome battesimale ti interpellano un po' tutti, come se si avesse una comunanza di vita). Le riunioni, in realtà poco frequentate, finivano immancabilmente con un "bicer de Clinton" ("vin fato in casa, senza polvarete"), foriero di stomachevole acidità.

Queste escursioni in fines barbarorum ben presto cessarono per gli impegni politici universitari. A dire il vero, qualche escursione con compagne e compagni della FGCI ce la siamo ancora permessa per visitare le feste provinciali dell'Unità. Dilettevoli escursioni animate da canti rivoluzionari, buone mangiate, gagliarde bevute condivise con affettuose compagne. Purtroppo anche queste innocenti allegre brigate divennero oggetto di riprovazione e la segreteria ci richiamò per invitarci alla morigeratezza, ed evitare di diffondere l'eresia del "neo-cristianesimo copulatorio", predicata da Bianciardi nella sua Vita agra. Ma su questo punto Antonio aveva le idee piuttosto chiare.

All'Università le attività culturali e le iniziative politiche erano frenetiche e appassionanti. Si viveva nel sogno di poter realizzare tutto, subito. Studi, ricerche, seminari, dibattiti, militanza in una miriade di gruppi di variegata connotazione politica e culturale, presenza in ogni manifestazione, partecipazione ad ogni attività spontanea, autogestita, alternativa, innovativa, anticonformista e via aggettivando.

In quegli anni gli studenti (non solo universitari, ma anche delle secondarie) erano gli elementi propulsivi della politica culturale, erano il Nuovo che avanzava in una società codina, gretta, provinciale, conservatrice e clericale.

Il Teatro Ruzzante (con il Centro Universitario Cinematografico) autogestito dagli studenti proiettava quanto di meglio veniva prodotto dalla cinematografia nazionale e internazionale (anche i gesuiti dell'Antoniano furono costretti a mettere in piedi un loro Cineforum per stare al passo con i tempi). Il Centro d'Arte dell'Università invitava i migliori complessi di musica classica e jazzistica del mondo (il mitico Pablo Casal, Lennie Tristano, The Modern Jazz Quartet e tanti altri musicisti, che i nostri amici melomani estraevano dal cappello magico). Il Centro Editoriale Universitario (il futuro CLEUP) a ritmo continuo produceva dispense, libelli, materiali didattici a prezzo politico, innervosendo i professori che avevano le loro accademiche pubblicazioni da vendere. Il giornale d'Ateneo, "Il Bo'", diretto da studenti, diffondeva notizie, interviste, commenti critici sulla politica culturale universitaria locale e nazionale.

Le mense, le case dello studente erano tenute sotto occhiuto controllo dai collettivi locali che verificavano la qualità dei servizi. È vero che talvolta esageravano (li chiamavamo i "katanghesi" della Casa dello Studente), ma nel complesso i collettivi funzionavano, limitando la vorace esosità del Potere. Le nuove forme di gestione e di partecipazione alla vita culturale del Paese sono venute dall'Università di Padova, frequentata da studenti che venivano da ogni parte d'Italia, perché in quei tempi non c'era ancora stata la proliferazione di università e facoltà periferiche.

Insomma il Sessantotto è iniziato a Padova, prima del 1968 e le altre università si sono mosse dopo.

In questo clima Antonio si muoveva come il pesce nell'acqua, riusciva a seguire tutti gli eventi, si entusiasmava per ogni forma culturale, era in grado di affrontare con competenza e spiccato senso critico temi letterari, musicali, politici e sociali. In seguito, avrebbe trasmesso questa passione per la musica, per il cinema e per la cultura anche ai figli, Guido e Claudia.

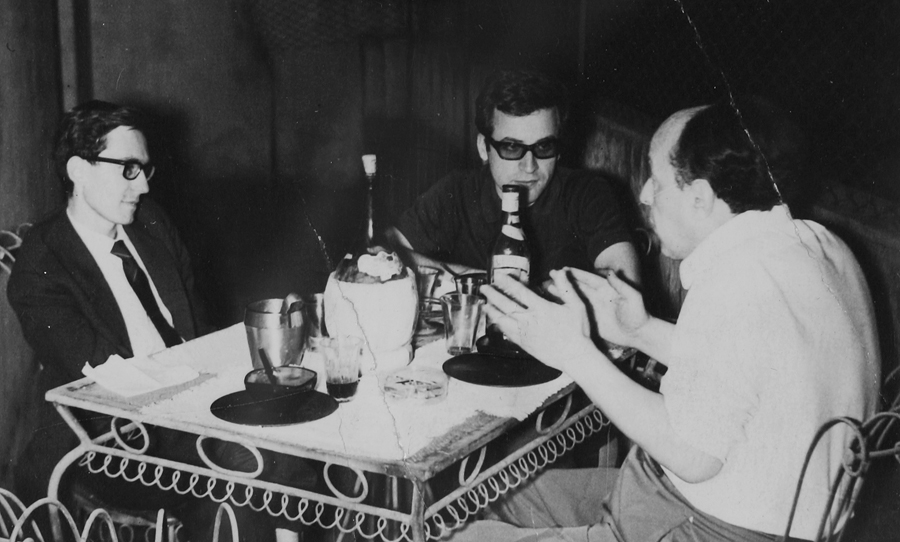

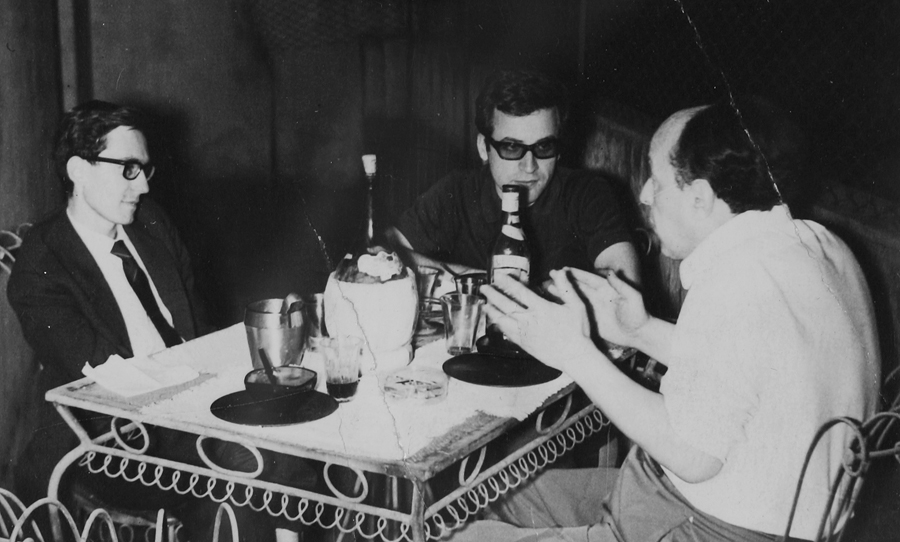

In quello scorcio di tempo, i mitici anni sessanta, quando si cercava faticosamente di seppellire la cultura arcaica, il perbenismo, l'asfittico provincialismo, gli impegni politici universitari assorbirono completamente le nostre vite. Le notti erano sempre troppo brevi. Riunioni di commissioni, dibattiti su ogni aspetto della società, confronti con altri gruppi, preparazione di documenti e volantini ciclostilati, e poi picchetti, cortei, prime occupazioni. Insomma militanza continua, senza peraltro trascurare gli studi e gli affetti personali. Da "Nane della Giulia", la nostra osteria prediletta, si incontravano compagni dell'UGI (Unione Goliardica Italiana), comunisti, psiuppini, socialisti, cattolici d'ogni tendenza, sindacalisti, "cani sciolti" per programmare, agire, fare politica militante. Non erano le happy hours di questi tempi. Non si stava in piedi all'aperto, coi bicchieri in precario equilibrio. Scorreva copiosamente il vino, gli spritz erano numerosi, con poco ghiaccio e poco selz. Seduti, con rigoroso cerimoniale "la parola veniva data al compagno o all'amico", prendevamo appunti (che raramente avremo riletto), si avanzavano "mozioni d'ordine", si traevano "conclusioni".

Antonio in tutto questo era un maestro. Purtroppo spesso era assente, perché come responsabile e referente del Partito nell'UGI veniva chiamato a Roma (pensate, al Santuario di via delle Botteghe Oscure) per consultazioni e per rettifiche della linea politica. A quei tempi nella FGCI imperava Occhetto segretario e direttore di "Città futura", che periodicamente minacciava di farci fare la fine dei marinai di Kronstadt. Più tardi, memori delle intemerate del segretario contro la recalcitrante cellula padovana, che si rifiutava di fare grandi intese con i lombardiani e i cattolici senza arte né parte (nel nostro caso con i seguaci di Gianni De Michelis e con l'Intesa) nel papiro di laurea di Antonio gli amici disegnarono un salvagente a forma d'ochetta, che minacciava di reprimere i rivoltosi padani come era stato fatto a Kronstadt.

Alcuni amici ed amiche accompagnarono Antonio, nel 1963, al Congresso dell'UGI a Firenze, dove fu "processato" per le sue posizioni definite "massimaliste", perché, come gran parte dei suoi amici, era contrario alle ammucchiate (allora si diceva grandi intese) con i voltagabbana socialisti, i cattolici democristiani e i neofiti di sinistra che già avvertivano il fascino del potere. La scomunica non lo impressionò. Lo colpì piuttosto l'incontro del sindaco di Firenze La Pira coi congressisti, quando con lucidità enumerò le contraddizioni del "socialismo reale" in URSS, dove si era allora recato, affermando la necessità di un comune impegno di lotta contro la guerra e lo sfruttamento dei popoli.

Il PCI stava "picconando" il movimento studentesco ed espellendo quanti avevano lottato per affermare i valori della democrazia laica e dell'internazionalismo. Antonio e tutti noi (voglio dire i suoi amici e estimatori) cominciavamo a non sopportare più il "centralismo burocratico" di funzionari che spesso facevano politica per mestiere. Per noi la politica non era "professione", era appassionato impegno etico.

Potrei continuare a lungo, raccontandovi molti aneddoti su Antonio. La memorabile cena romana con l'amico astrofisico Franco Pacini con la "coda alla vaccinara" apportatrice di inenarrabili incubi gastrici notturni; l'epico finale della cena di laurea di Gianni De Michelis, finita con il bagno lustrale di Antonio in un canale veneziano (ufficialmente per prevenire che un amico altrettanto saturo di libagioni finisse in acqua); il nostro ritorno mattutino a Padova grondanti d'acqua ed alcool nella casa della sorella della senatrice Merlin, puzzolente residenza di Antonio per il permanente albergare di cani e gatti trovatelli; le escursioni eno-gastronomiche a Vittorio Veneto, dove si era trasferita la sua famiglia, all'affannosa ricerca di grappa non troppo inquinata da alcool metilico; e tante altre storie, che stanno a testimoniare l'appassionata vitalità di Antonio, la sua gioia di vivere, la sua affettuosa convivialità.

Antonio non è mai stato un "terzomondista". Conosceva troppo bene le contraddizioni del "Terzo Mondo" per lasciarsi trascinare dall'euforia dello spontaneismo ribellistico. Era "internazionalista", "antimperialista", "marxista" convinto, contrario allo spontaneismo, sdegnoso di romantiche imprese insurrezionali, realistico combattente per l'emancipazione dei popoli.

Più avanti, ho avuto il privilegio di officiare le nozze di Antonio e Rossana, combattendo con i funzionari del Comune di Padova perché si smettesse di celebrare le nozze civili in uno sgabuzzino dell'anagrafe, punendo così i sette-otto laici (la media annuale) che non volevano inginocchiarsi di fronte al prete. (Qualche anno prima il vescovo di Prato aveva additato come pubblici concubini una coppia sposata civilmente).

Anche la nostra vita si avviava però ad una svolta. Antonio e Rossana si trasferiscono a Firenze. Per Padova fu una grave perdita; per Firenze un prestigioso acquisto; per le Facoltà dove operò una fortunata acquisizione; per gli studi sull'America Latina una ricchezza.

Le nostre frequentazioni comunque continuarono a Firenze dove venivo settimanalmente per seguire dei corsi di agricoltura tropicale. Soggiornavo in Borgo San Jacopo con Sara e Xavier Abril (quel grande poeta surrealista peruviano che aveva fatto sentire ad Antonio la grandezza di Mariátegui, sollecitandolo a pubblicare l'importante ricerca svolta tra il 1966 e 1967). Antonio passava spesso di lì per andare a Magistero, in via del Parione. Mi beavo nel sentire i surrealistici racconti di Antonio e Xavier, veri e propri calembour in spagnolo. La recita di versi di Nicolás Guillén (Ya yo me enteré, mulata,/ mulata, ya sé que dise/ que yo tengo la narise,/ como nudo de cobbata) e di tanti altri poeti e scrittori latino-americani era uno spasso. Pranzavamo, se avevamo abbastanza soldi, da "Coco Lezzone" o, quando scarseggiavano, da "Nello" (fuori c'è il sole!), alla "Cucina economica" oppure da "Sabatino" in Borgo San Frediano. Continuavano le discussioni di un tempo, via via arricchite dalle esperienze e dagli studi di Antonio sull'America latina. Da parte mia lo aggiornavo sui fatti padovani.

Dopo molti vagabondaggi sono riapprodato a Firenze. Antonio si muoveva nel mondo accademico e politico nazionale ed internazionale e quindi avevamo poco tempo per stare insieme, ma i suoi amici fiorentini e la sua famiglia hanno reso piacevole il mio soggiorno in questa città.

Negli ultimi anni, ho fatto visita ad Antonio nella campagna senese, dove si era nel frattempo trasferito, desideroso di sentire il "Cantamaggio" di Lucia. Lui si muoveva solo per grandi mete; io sono ormai pigro e arrugginito. Mi aveva rassicurato che in quelle campagne senesi, un veneto di Valdobbiadene gli forniva dell'ottimo Prosecco e anche - mi aveva sussurrato - dell'ottima grappa. Allora, lo avevo lasciato rincuorato.

Poi la terribile notizia che si era involato tra le tanto amate Ande.

Sperando di non fare la figura barbina del nostro Presidente, che cita passi apocrifi di Borges (poeta che Antonio amava) chiudo questo nostalgico ricordo:

[…] El muerto ubicuamente ajeno/ no es si no la perdición y ausencia del mundo./ Todo se lo robamos,/ no le dejamos ni un color ni una sílaba:/ aquí está el patio que ya no comparten sus ojos,/ allí la acera donde acechó sus esperanzas./ Hasta lo que pensamos podría estarlo pensando él también,/ nos hemos repartido como ladrones/ el caudal de las noches y de los días.

[…] Il morto ubiquamente estraneo/ non è che la perdizione e assenza del mondo./ Tutto gli abbiamo rubato,/ non gli abbiamo lasciato né un colore né una sillaba:/ qui è il patio che non condividono più i suoi occhi,/ là è il marciapiede dove fu in agguato la sua speranza./ Perfino ciò che pensiamo potrebbe stare pensandolo anche lui:/ ci siamo spartiti come ladri / il flusso delle notti e dei giorni.