Parole per il futuro

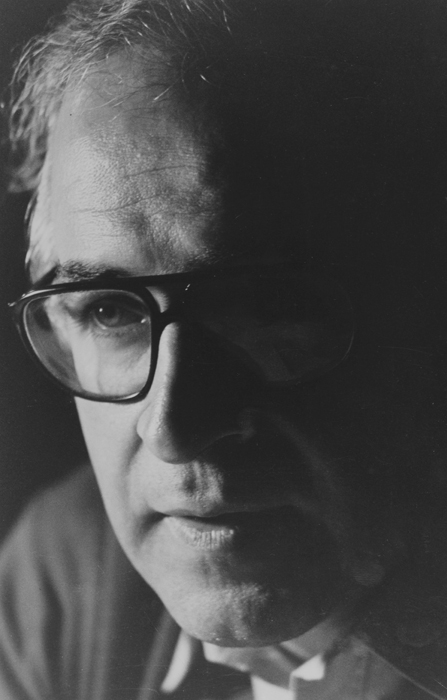

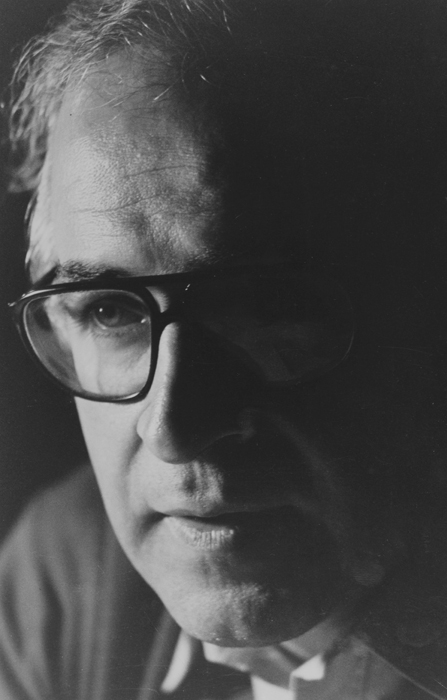

In una raccolta di interviste rilasciate da amici e colleghi di Antonio Tabucchi uscita nel 2017, è riportata tra le altre anche una, del 2015 o più probabilmente del 2014, in cui l' intervistato è Antonio. All'inizio usa parole piuttosto amare nel ricordare il nostro presente politico. Quando ne discutevano, dichiara, era in profonda sintonia con Tabucchi. Torna poi a parlare con lucida nostalgia dei primi tempi della Facoltà, quando molti dei docenti, pur essendo figure di rilievo nel mondo della cultura, erano rimasti fino allora fuori dall'università. E questo, conclude, è stato un bene, che ha lasciato una eredità importante, perché in quegli anni erano riusciti a lavorare tutti insieme. Perché, constata, «questa idea di un progetto collettivo, che infranga le barriere dello specialismo, si sta perdendo purtroppo sempre più e dilaga invece l'idea terrificante che la cultura sia una specie di armadio con dei cassetti, in cui se ne apre uno per volta. La parola d'ordine era contaminiamoci. Tutto è collegato con tutto. Chiunque lavori seriamente lo scopre di continuo. Quanto più hai una capacità di vedute ampie, tanto più ti vengono dei collegamenti assolutamente imprevedibili, che nella ricerca è anche il momento più creativo» 72

Colpisce che la parola d'ordine, in cui si erano riconosciuti molti dei docenti di quegli anni, sia in profonda sintonia con stesso invito che Antonio rivolge, nell'agosto del 2014, ai partecipanti delle giornate di JALLA.

Nell'estate del 2014, infatti, Antonio va all'immancabile appuntamento di JALLA, questa volta all'Università Nazionale di Heredia, in Costarica, dove deve tenere la conferenza inaugurale, cui dà il titolo Veinte años después: para una nueva fundación de los estudios sobre las literaturas latinoamericanas 73. Dopo osservazioni che sottolineano la negatività di mode critiche imperanti, si chiede quale sia stato l'apporto positivo di JALLA, in tanti anni dalla sua fondazione. Si sofferma su una teoria nata in America Latina, la Colonialità del Potere, teoria che ha formulato per primo lo studioso Anibal Quijano, e che si contrappone ai cosiddetti studi postcoloniali. Continuando nelle sue argomentazioni, nel confronto continuo tra gli atteggiamenti e le elaborazioni, anche letterarie, dell' Europa e quelle nate in America Latina, si rifà a una citazione dell'amato Arguedas: «Un paese antico va auscultato. L'uomo vale tanto per le macchine che inventa quanto per la memoria che conserva delle cose antiche». Insistendo infine sul concetto di transculturazione, creato dall'antropologo Fernando Ortiz (che Antonio nel passato ha studiato, pubblicando su di lui molti saggi), sottolinea l'importanza del carattere di reciprocità che si manifesta nei contatti di due culture differenti. Eppure, osserva, ciò che è passato in secondo piano, nel corso del tempo, è «proprio l'aspetto di reciprocità presente nello scambio. Dal punto di vista culturale e ideologico, le sue implicazioni sono importantissime». E chiude dichiarando che «la realtà viva e autentica si manifesta nel meticciato», citando a riprova alcuni famosi versi del poeta cubano Nicolas Guillén - quello conosciuto da Antonio nell'adolescenza - cadenzati continuamente dal sintagma todo mesclado!, tutto mischiato! 74Nel contatto, quindi, «tra popolazioni, lingue e culture, la mescolanza e la contaminazione sono benefiche», a patto «che nell'incontro ognuno degli interlocutori porti il meglio di sé»: un augurio per il futuro di JALLA.

Per l'incontro successivo di JALLA, del 2016, Antonio prepara, con il titolo Censo Y buen Gobierno. Un cuento (casi) desconoscido de Arguedas, l'analisi di un racconto semisconosciuto di Arguedas, Runa Yupay, scritto su commissione per convincere la popolazione apartecipare al censimento del 1940. Il compito di persuasione è affidato ai maestri di scuola. Il maestro protagonista del racconto conosce bene la comunità di Huanipaca, e conosce bene il quechua oltre che lo spagnolo. Quando parla, vede nel censimento un atto positivo: «No tiene un fin malo. El gobierno necesita conocer el número de habitantes con que cuenta el país, para poter atender las necesidades de cada pueblo. El censo va a producir luego mucho bien general. […] Parece como que todo el Perú quisiera salir a carrera, adelante. Al progreso». 75 Come in altri passi delle sue opere più note, scrive Antonio, Arguedas dimostra qui speranza per il suo paese. Probabilmente agisce in lui, che sta allora studiando il mondo andino dal punto di vista antropologico, occupandosi in particolare della figura e dell'opera di Waman Puma, il mito dello stato incaico, della sua capacità organizzativa perché basata sulla capacità di prevedere sistematicamente la realtà. Arguedas dunque utilizza questa occasione per proporre un modello di stato al servizio del cittadino che si ispira, in forma critica, al passato precoloniale. Il maestro è un personaggio idealizzato, che nel discorso finale parla alla popolazione in quechua e in spagnolo, e presenta un governo benefico che, ancora una volta, allude al modello incaico. Ma i periodi finali di questo racconto (che pure disegna una realtà andina idillica) con le sue scelte stilistiche, osserva Antonio, insinuano il sospetto di un esito non placato, di tensioni che non si possono allentare, e presagiscono lotte future. E conclude: «Es una de las muchas razones para volver a leer este cuento marginado, que contribuye a iluminar las tensiones presentes en la obra del escritor peruano». 76

Viene allora in mente un saggio - breve e complesso - sul tema dell'apocalisse che Antonio ha pubblicato qualche anno prima, nel 2013, Due apocalissi nicaraguensi: Ernesto Cardenal e Julio Cortázar, in cui confronta due testi letterari di due grandi scrittori, che hanno in comune «un legame particolare, e al tempo stesso diverso, con un piccolo paese come il Nicaragua». 77 Il primo è un poemetto di Cardenal, che porta proprio il titolo Apocalipsis. Pubblicato nel 1965, quindi in unaprospettiva di guerra e di distruzione mondiale, suggerisce, in una visione di speranza profetica, che l'apocalisse può mutarsi in una rigenerazione dell'umanità. L'altro racconto, del 1976, è dello scrittore argentino Julio Cortázar, che «proprio nel Nicaragua colloca un'apocalissi che non ha come sfondo la scena mondiale, ma la vita quotidiana di un paese schiacciato da una dittatura feroce». La vicenda è narrata nei modi, allo stesso tempo sorprendenti e inquietanti, tipici di Cortázar. Nel racconto Apocalipsis de Solentiname quello che di sereno e allegro egli vede nella comunità, si muta a un tratto nella visione tragica della uccisione del poeta salvadoregno Roque Dalton, un incubo che poi scompare attraverso le battute cui è abituata la sua scrittura.

Una stessa situazione di fine e di rivelazione insieme, ha dunque la possibilità di risolversi in un moto positivo, o di rimanere, insieme rivelato e occultato, nelle svolte sapienti di una narrazione.

La lettura di questo breve saggio è illuminata e condizionata dalla dedica – rarissima per Antonio - che lo introduce: A Ernesto Cardenal e Julio Cortázar nel ricordo di una luminosa giornata della primavera romana. A Roque Dalton, una ferita sempre aperta, scrive. Torna dunque con il ricordo alle Giornate di studio sul Nicaragua del 10 e 11 aprile 1981, organizzate dall'Ambasciata del Nicaragua presso la Santa Sede e dalla Fondazione Internazionale Lelio Basso per i Diritti dei Popoli. Il dibattito, svolto a Roma nell'Auletta di Montecitorio, ha come relatori - si legge nella brochure che Antonio ha sempre conservato - Antonio Melis, Alejandro Serrano, Uriel Molina, Salvatore Senese, Fernando Cardenal, Julio Cortázar.

A accompagnare il fratello, ministro dell'Educazione, sicuramente era presente anche Ernesto Cardenal. E Julio Cortázar, che tanto si era speso per il Nicaragua negli anni passati, avrà portato sicuramente una testimonianza, ma senza dimenticare, come nel racconto, l'immagine violenta e sanguinante di Roque Dalton.

Erano giorni luminosi soprattutto perché la speranza della rivoluzione, se in un paese si era avverata, poteva fare spazio anche ad altre. Ma era presente anche l'ombra dei suoi fallimenti reali, delle lotte fratricide, di tutte le difficoltà che le utopie, sia pure sempre perseguite, incontrano nella loro strada.

Un saggio dunque che può metter luce anche sul percorso intellettuale e umano di Antonio, sempre proteso verso un mondo più giusto, sempre consapevole delle sue tragedie. Che l'esercizio letterario ha cercato di placare fino all'ultimo.

72 [Intervista a] Antonio Melis, in Rua da Saudade 22. Interviste per Antonio Tabucchi, Livorno, Vittoria Iguazu, 2017, pp.146-147. Antonio Tabucchi, nato nel 1943, era morto nel 2012.

73 Venti anni dopo: per una nuova fondazione degli studi sulle letterature latinoamericane, in A.M., Dietro il silenzio. Sei saggi latinoamericani e un inedito, Milano, Biblion, 2019, pp. 171-185.

74 Cfr. Nicolás Guillén, El son Entero (1947) in Obra poética, I, 1920-1958, La Habana, Bolsilibros Unión, pp. 263-302.

75 A. M., Cienso y buen Gobierno. Un cuento (casi) desconocido de Arguedas, cit., p. 16.

76 Ivi, p. 20.

77 Due apocalissi nicaraguensi: Ernesto Cardenal e Julio Cortázar, in «Altre modernità», Numero speciale Apocalipsis 2012 (2013), pp. 256-264, riportato anche in A.M., Dietro il silenzio. Sei saggi latinoamericani e un inedito, cit., pp. 157-169.