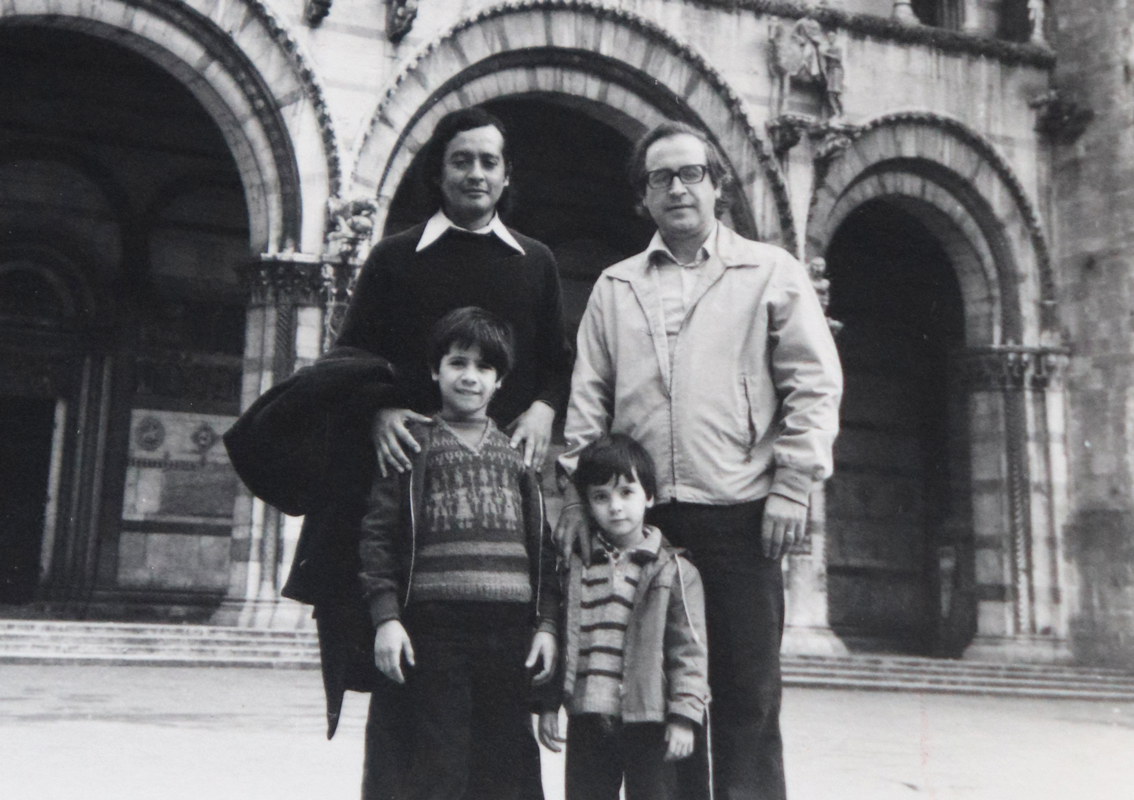

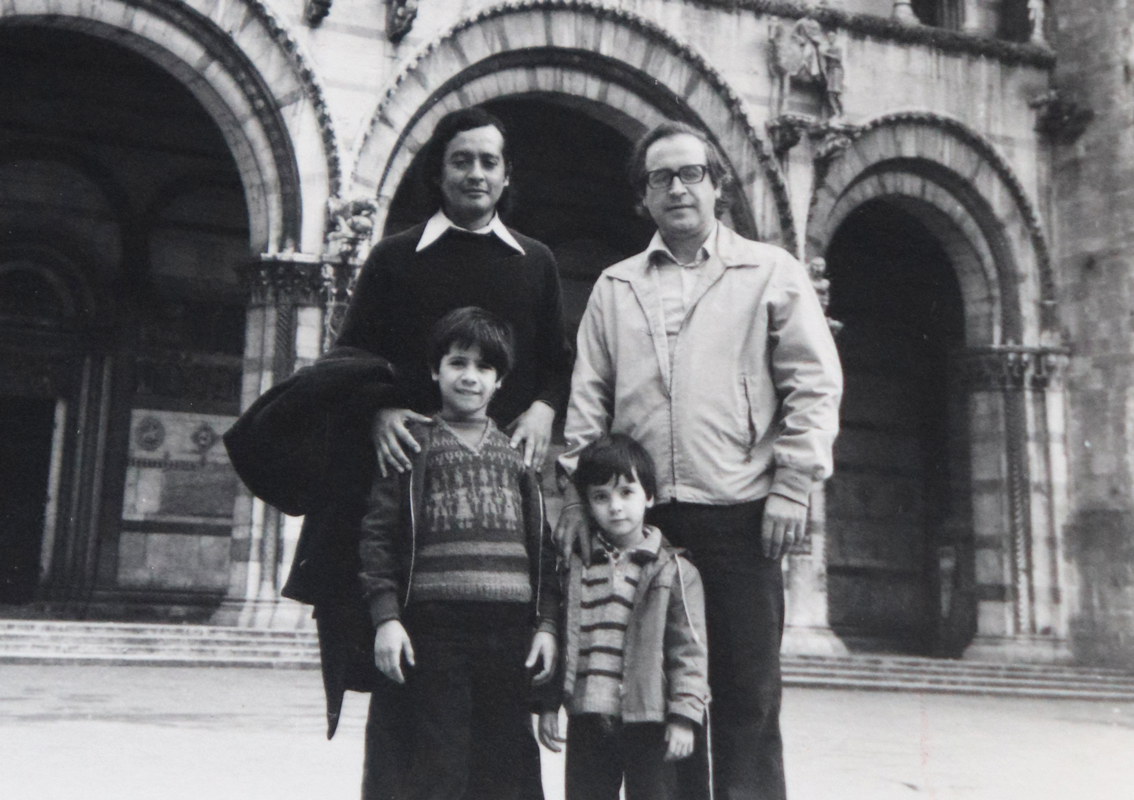

Antonio con Guido Melis, Claudia Melis e Dante Liano, 1976 (foto archivio Melis)

Dante Liano

Ricordo di Antonio Melis

(in «El corazón es centro». Narraciones, representaciones y metáforas del corazón en el mundo hispánico, Antonella Cancellier, Alessia Cassani, Elena Dal Maso (eds.), Padova, CLEUP, collana Lince-o. Pensieri Nomadi, 2017, pp. 13-17)Sopraffatto dall'ossigeno e dalla luce, sulle più elevate alture della cordigliera andina, lì dove il cielo è quasi nero, le montagne austere e ventilate, i pastori hanno il volto bruciato sotto un cappello rotondo, in quei paesi ai quali ha dedicato la sua vita, Antonio Melis ha risposato il suo corpo e ha lasciato la vita che amava tanto. Dei tanti modi che il destino sceglie per la morte di una persona, fu il cuore la metafora con cui Antonio ha scelto il simbolo dell'addio. Lo avranno pensato tutti: Antonio Melis aveva lasciato il suo cuore, come si dice, lungo le Ande; va bene, allora, che lo abbia affidato a queste montagne, a queste valli, a questi laghi gelati, ai fiumi profondi il cui rumore sale dalle abissali gole dove discorrono, con lo stesso fischio di un zumbayllu [trottola] che gira invincibile sulla terra desolata di un cortile di una scuola.

Melis appartiene alla numerosa schiera degli italiani catturati dal fascino dell'America Latina; finì con l'essere uno dei più insigni. Non mi riferisco a quelli che vengono abbagliati dal pittoresco. Qualsiasi regione del mondo è pittoresca se uno così la vuole vedere. Il pittoresco, tuttavia, è una delle tante forme della semplicità e della limitatezza dell'anima. Melis capì che l'America Latina possiede ricchezze culturali abbondanti e profonde che esigono lo studio di tutta una vita per poterle comprendere. Appartiene, Melis, al gruppo di quelli che amano perché sanno. Così fu il frate Francisco Ximénez che penetrò nella poderosa selva del Guatemala ed emerse con una gioia tra le mani: il Popol Vuh. Ximénez raccolse quel libro sacro per noi ma soprattutto per i suoi padroni: le antiche e solenni guide spirituali maya perché esse stesse lo ristudiassero e lo godessero con diletto, come lo fece Enrique Sam Colop. O Antonello Gerbi, la cui Disputa del Nuovo Mondo è un monumento alle relazioni tra Italia e il continente americano. E molto prima, don Benzoni, che trasformò in scienza la sua curiosità per quel mondo, nuovo e antico e millenario; e il genovese Colombo, mentitore di alto rango, che vide in America il luogo esatto dove era il Paradiso di Adamo ed Eva, e Pietro Martire d'Anghiera cortigiano e antropologo. Gli italiani che vedono, con passione diversa, questa America che non hanno conquistato, della quale non si sentono padroni, che non hanno l'obbligo di colonizzare.

Il ricordo obbliga, indirizza, orienta i passi della memoria. C'è una casa in Piazza Indipendenza 1, a Firenze, casa vicinissima alla stazione. Un po' più in là, prima del fiume carico di storia e di letteratura, c'era la sede dell'Istituto di Letteratura Ispanoamericana della Facoltà di Magistero. Sono dovuti passare 40 anni per riconoscere, senza indugio, che era un luogo magico e privilegiato. Lì insegnava con veemenza e scienza Roberto Paoli, già peruvianista riconosciuto, e nelle biblioteche si poteva trovare la monumentale edizione critica delle poesie di César Vallejo. Questa edizione andava in coppia con quella della poesia di Machado, elaborata da Oreste Macrì che insegnava al piano superiore. Il trio di saggi era completato dalla figura di Antonio Melis la cui sobrietà didattica corrispondeva all'oratoria ciceroniana di Paoli. Se ne era andato da poco, a Venezia, Giovanni Meo Zilio, stilista e linguista di livello internazionale.

Uno non si rende conto di stare in un momento e in un luogo straordinario. Solo il tempo glielo sa dire.

Paoli faceva analisi letterarie in senso stretto, sempre informato sulle ultime scuole di critica. Approfittò con intelligenza di una ricerca di Rosselli che aveva esaurito giganteschi computer dell'Università di Pisa per ubicare la frequenza dei colori in César Vallejo. Era l'epoca delle macchine da scrivere e della carta carbone. Nessuno poteva immaginare che, con gli anni, quel lavoro che occupò settimane nella sede informatica pisana si sarebbe potuto fare con un portatile di meno di un kilogrammo. Erano lavori pionieristici, incredibili.

Melis, a partire da una formazione di solida teorizzazione letteraria, si occupava dell'opera del contesto e delle correnti del pensiero ispanoamericano. Come la maggioranza degli uomini riservati e introversi, quando meno uno se lo immaginava lanciava una frase ironica che colpiva nel centro delle debolezze, delle presunzioni e delle vanità del mondo accademico. La sua affabilità nascondeva una severità di fondo, un'etica intellettuale rigorosa, un instancabile lavoro di esplorazione. Esauriti i mobili, gli scaffali, i tavoli e le sedie, i libri si impilavano appoggiati alle pareti della sua casa, in pericolosa installazione traballante e Melis come chiedendo divertite scuse per il disordine, l'accumulo, l'iperbole di studioso che i suoi volumi tradivano. E se non bastava, c'era un contundente schedario dove catalogava libri e idee, in piccole schede e con calligrafia minuziosa, e uno poteva immaginare giornate e giornate nella più grande trascuratezza dei lavori manuali, giornate concentrate nella lettura, nel comporre schede, nell'interpretazione.

Tutto ciò non era un ostacolo per una coerente attività politica. Non riesco a ricordare il nome del gruppo extraparlamentare al quale apparteneva e non credo che, in questo momento, importi molto. Ricordo di averlo visto tornare da Parma, sulla sua Fiat 850, una delle auto più improponibili della casa torinese, molto contento della doppia funzione del viaggio: "Ho caricato la macchina di propaganda", mi disse. "E ho approfittato per tornare carico di formaggi e di vini". Molto popolare nei circoli studenteschi, lo chiamavano per spiegare la politica latinoamericana e la sua autorità intellettuale imponeva rispetto. Sembrava avere più anni di quelli che in realtà aveva.

La maggioranza dei suoi studi si distinguono sia per l'impressionante accumulo di conoscenze, dati, correlazioni sia per la finissima intelligenza che interpreta questi materiali. Di più: prevale la raffinata intelligenza che seleziona, ordina, rielabora. Ogni articolo è denso e leggero, profondo e chiaro, con l'invidiabile facilità di prosa di chi ha compreso il problema trattato e trasmette diafanamente ciò che suole chiamarsi l'analisi e l'interpretazione. Non credo che ci sia incoerenza nell'avere scritto saggi fondamentali su Martí, Mariátegui e il Che Guevara. Un latinoamericano comprende perfettamente la logica di questo percorso. Forse per questo godeva di ammirazione e rispetto in quel difficile continente: la linea etica del suo percorso spirituale era perfettamente comprensibile.

La via iniziata con le edizioni rigorose di Martí e di Mariátegui, con le rispettive traduzioni, si completa con una esemplare edizione antologica di Ernesto Cardenal, prima che il prete nicaraguense si rendesse famoso per la rivoluzione sandinista o per l'incomprensione di Giovanni Paolo II.

Se nell'analisi dei saggisti ciò che brilla è la sottile intelligenza critica e di pensiero, nella scelta, nella traduzione e nell'analisi della poesia brilla la sensibilità, l'orecchio, il dominio della lingua.

Negli ultimi anni, l'interesse di Antonio Melis si era rivolto alle letterature indigene dell'America Latina. Se si pensa bene, era come uno sbocco naturale nel suo itinerario intellettuale. Si tenga conto anche che anticipò ciò che ora è alla moda, perché Melis cercava altre cose, cercava ciò che potrebbe essere chiamato, con un vago vocabolo, autenticità nel lavoro critico. A partire dallo studio di Mariátegui e di Arguedas, si doveva soffermare nello studio delle lingue indigene e delle sue manifestazioni artistiche. Anche per questo partecipava ai congressi di JALLA dalla sua fondazione. E a Siena, dove prestò la maggior parte del suo lavoro universitario, fondò il CISAI (Centro Interdipartimentale di Studi sull'America Indigena).

Melis era più lontano che si possa immaginare dal maestro autoritario e ieratico. Generazioni di alunni godettero della sua bonomia, della sua disponibilità sempre gentile, del suo inesorabile gusto per la vita. A margine delle lezioni, delle discussioni, delle conferenze e dei congressi, ha trovato sempre tempo per condividere una buona tavola e un bicchiere o due di buon vino, in serate piene di amicizia e di buon umore, virtù che possedeva in sommo grado. Amava la vita e il piacere della vita con lo stesso impegno con cui amava lo studio, con la stessa serietà con cui amava la verità.

Lascia ai giovani un solido esempio di quello che deve essere un ispanoamericanista, di quello che deve essere un intellettuale retto, lontano dai giochi di potere, tanto lontano da quelle manovre quanto vicino ai suoi studenti, ai suoi libri, ai suoi poeti. Non ho potuto smettere di pensare, nei giorni in cui mi annunciarono la sua morte, alla parafrasi di quel verso di Vallejo: "Il suo aspetto delinea un cuore mansueto...". Buon viaggio Antonio. Che i nonni e le nonne ti ricevano con il tuo bagaglio, con il tuo pepe, con i tuoi cari libri, il rajax ulew, Cuore della Terra, il rajax kakulhá, il Cuore del Cielo.